Идеологи так называемых экономических преобразований в России в начале 90-х годов прошлого столетия в регулировании экономических процессов опирались в основном на принципы монетаризма, однако нередко на практике игнорировали важнейшие из них.

В частности, монетаризм не рекомендует шокового сжатия денежной массы. Денежная масса должна наращиваться постепенно, создавая некоторую «зону расширения» для обращения совокупного национального капитала и роста ВВП.

Однако в России в тот период проводилась политика постоянного сжатия денежной массы как основного рычага воздействия на инфляцию.

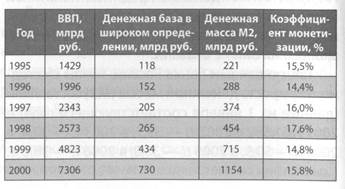

В результате коэффициент монетизации сократился с 73% в 1990 г. до 15% в 1995 г.

Обратной стороной низкого уровня монетизации в тот период была перенасыщенность российской экономики иностранной валютой, денежными суррогатами, широкое использование экономическими агентами бартера.

При этом денежная масса не компенсировала роста цен, что привело к истощению оборотных средств предприятий, к кризису промышленного производства и в конечном итоге к резкому экономическому спаду.

В последующие годы в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Правительства России прогнозировался рост денежной массы.

Следует отметить, что хотя ежегодные темпы прироста денежных агрегатов в эти годы складывались выше, чем предусматривалось единой государственной денежно-кредитной политикой Правительства, однако существенного влияния на общий коэффициент монетизации российской экономики они не оказали.

Так, по данным Банка России, темпы ежегодного прироста денежной массы (М2) составляли (данные на 1 января соответствующего года) в 2001 г. 61,5%, в 2002 г. - 39,7, в 2003 г. - 32,4, в 2004 г. - 50,5, в 2005 г. - 35,8, в 2006 г. - 38,6%.

Прирост денежной массы в этот период определялся темпами прироста золотовалютных резервов, что нехарактерно для нормальной рыночной экономики, где изменение денежной массы зависит от ставки рефинансирования и спроса на кредиты.

Своего максимального значения коэффициент монетизации в России достиг в 2007 г. и составлял 40,6% (таблица 3). В то время этот показатель был в 5 раз ниже, чем в Японии, в 3 раза меньше, чем в Китае и Канаде и почти в 2 раза меньше, чем в США.

Таблица 3.Показатели монетизации российской экономики

В самый разгар финансового кризиса - с января по июль 2009 г. - происходило сжатие денежной базы в широком определении, которая сократилась на 14% - с 5,6 трлн до 4,9 трлн руб., а коэффициент монетизации уменьшился до 32%.

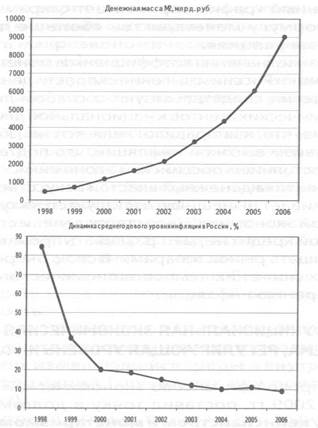

Важно подчеркнуть, что инфляция в современной России не носит монетарного характера, т.е. напрямую не связана с увеличением денежной массы, а вызвана отсутствием реальной конкуренции и высоким уровнем монополизации многих товарных рынков, и прежде всего сферы энергетики, транспорта, строительства, производства продуктов питания, розничной торговли и др.

Сравнительный анализ динамики изменения денежной массы и инфляции в России в период 2000-2006 гг. наглядно свидетельствует не только об отсутствии прямой зависимости роста потребительских цен от темпов увеличения денежной массы (М2), но и показывает противоположную тенденцию (рисунок 1).

Рисунок 1.Сравнительный анализ динамики роста денежной массы и изменение среднегодового уровня инфляции

Данный график опровергает сакраментальную формулу монетаристов «больше денег выше инфляция».

Низкие значения коэффициентов монетизации экономики России и высокие скорости денежного обращения свидетельствуют о слабом доверии экономических агентов к национальной денежной системе, что, как правило, является неизбежным следствием высокой инфляции, что подтверждается состоянием российской экономики.

Еще статьи

Анализ экономических показателей ООО Крокус-Инвест

Строительство - важная и существенная отрасль экономики Российской Федерации. Состояние этой отрасли несет ключевое значение в развитии общества и его производственных сил. Особенно роль строительной отрасли возросла в период реструктуризации и перестройки отечественной экономики.

Цель ст ...

Перед кризисом американские банки активно выпускали деривативы, обеспечением которых были имеющиеся у них закладные на жилые дома, которые были куплены клиентами банка на ипотечные кредиты банка.

Перед кризисом американские банки активно выпускали деривативы, обеспечением которых были имеющиеся у них закладные на жилые дома, которые были куплены клиентами банка на ипотечные кредиты банка. Кризис в экономике России носит экзогенный характер, т.е. принесен извне. Основными каналами воздействия являются отток иностранного капитала, падение мировых цен на сырьевые товары.

Кризис в экономике России носит экзогенный характер, т.е. принесен извне. Основными каналами воздействия являются отток иностранного капитала, падение мировых цен на сырьевые товары.  Экономика Европейского союза представляет собой довольно неоднородную структуру, что является крайне важным фактором, который приходится учитывать в разработке программы антикризисного регулирования.

Экономика Европейского союза представляет собой довольно неоднородную структуру, что является крайне важным фактором, который приходится учитывать в разработке программы антикризисного регулирования.